集美街道持续推进集美学村历史文化街区(集美大社)保护和修缮工作

在嘉庚先生亲自主持修建的龙舟池上,“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛已成功举办十八届。(本报记者 林铭鸿 摄)

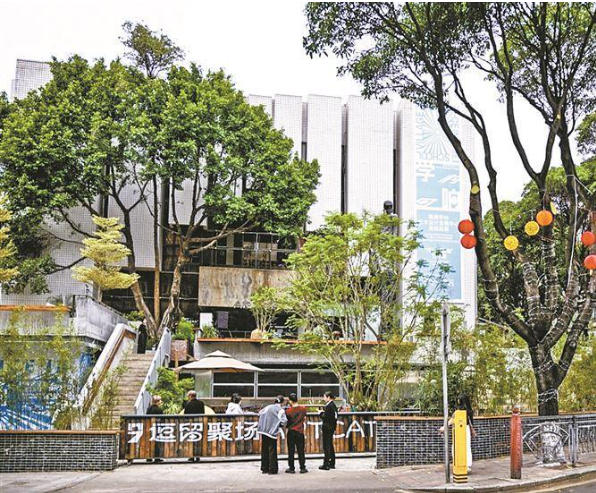

由集美老法院建筑改造而成的集美学村艺术设计发展中心成为“潮玩地标”。(林志杰 摄)

本报记者 应洁 通讯员 朱伟胜

不久前发布的《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》提出,要“推动城市历史文化保护利用传承”“加强对城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观保护,完善城乡历史文化保护传承体系”。

作为嘉庚教育遗产的重要组成部分和省级历史文化街区,集美学村历史文化街区不仅有着厚重的文脉,更涌动着一股青春朝气。这里是钟灵毓秀、凝集众美的观光风景区,是书声琅琅的文教区,也是当地居民生活的家园。

立足“街区、学区、景区”协调发展,近年来,集美街道持续推进集美学村历史文化街区(集美大社)保护和修缮工作,在统筹保护文物资源、历史建筑、城市治理、生活形态方面,探索了一系列可复制可推广的经验做法,让百年学村焕发青春光彩。

活化利用历史文物

老建筑变身城市客厅

集美学村“村在学中,学在村中”。在这里,每一幢建筑、每一块石砖都蕴含着学村文化深沉丰厚的历史底蕴。

据统计,集美学村内共有不可移动文物31处。近年来,集美学村先后完成嘉庚书房、集美农林学校、颍川世泽堂、陈嘉庚故居、集美中学南薰楼群、集美学村钟楼等一批文物的保护修缮工作,通过建筑空间修复、文化实践创新、多元业态注入,让老建筑在活化利用中重焕光彩,打造历史文化遗产保护传承的典范。

在集美学村,有一个24小时开放的“嘉庚书房”,它由集美学校教职工宿舍楼的“八音楼”重修而成,成为集图书借阅、理论宣讲、经典诵读、沙龙讲座、文艺展览等活动于一体的“城市客厅”。

去年,陈嘉庚出生地——颍川世泽堂完成保护修缮后,举办了一场“集美之子 少年嘉庚——陈嘉庚出生地纪念馆主题展”,结合文献、图片和影像,串联起陈嘉庚先生从出生到17岁随父下南洋期间的成长历程,打造“沉浸式”嘉庚精神教育基地,吸引一批批探亲华侨、嘉庚后人、中小学生前来参观。

集美大社不仅有大量精美的嘉庚建筑,还保留着文确楼、建业楼、泰和楼、登永楼、引玉楼、怡本楼等诸多侨楼侨房,它们大多建于民国时期,每一座都有自己独特的风格。

松柏楼是大社最早的侨楼之一,由旅居新加坡的华侨陈加耐建于1927年。后由于长期无人维护,房间杂乱无章,墙头杂草丛生,院子破烂不堪,建筑被严重破坏。为了让松柏楼重新“活”过来,集美街道通过艺术家入驻、引进有经验的运营企业,开起了“网红”民宿、餐厅和摄影工作室等,让百年侨楼实现“华丽转身”。

集美街道办表示,未来计划引入有运营管理经验的平台类企业,对大社的侨楼进行保护修缮和运营开发,进一步激发侨楼的艺术价值和文创想象力,让这些侨楼能够通过多样态的运营“以楼养楼”,实现长久性、可持续性的“造血”。

非遗传承出新出彩

用文化点亮历史文化街区

百舸争流的端午龙舟,穿越千年的悠扬南音,历经沧桑的嘉庚建筑,锣鼓喧天的刈香巡游……无处不在的文化印记,构成集美学村独特的人文魅力。在历史文化街区保护提升过程中,集美大社注重非遗传承,厚重学村底蕴在这里碰撞年轻审美,让文化传承生生不息。

作为国家级非物质文化遗产,赛龙舟不仅是一项传统民俗,更是风靡两岸的民俗运动。在嘉庚先生亲自主持修建的龙舟池上,“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛已成功举办十八届,两岸市民游客通过这种“看得见,摸得着”的方式,共同弘扬嘉庚精神、传播龙舟文化。

每年元宵,大社刈香巡游总是人山人海、锣鼓喧天。现在,这一民俗活动已经升级为弘扬传统文化、保护非遗传承的重要抓手和独具地方特色的文旅项目,吸引海内外乡亲和五湖四海的游客。

南音被誉为“中国音乐的活化石”。集美大社定期举办“百年学村 大社有戏”等展演活动,由扎根本土的集美南乐社带来精彩演出,并邀请南音非遗代表性传承人进行现场教学,让市民游客边玩边学,近距离、互动式感受闽南曲艺魅力,用文化点亮历史文化街区。

搭建产业发展平台

实现青年与城市双向奔赴

斑驳的墙面被重新涂抹,焕发出新的生命;老建筑“修旧如旧”保留原有肌理感,打造具有稀缺“年代感”的艺术氛围……今年“五一”前夕,由集美老法院建筑改造而成的集美学村艺术设计发展中心正式开放,闲置空间摇身一变成为“潮玩地标”,引入艺术展览、脱口秀表演、酒吧、咖啡馆、文创小店、艺术家工作室等文艺项目和多元消费业态。

集美街道加快文旅赋能,搭建产业发展平台,吸引青年人留集创业,为古老街区“引流”。街道积极搭建产业发展平台,引导成立由首批66家会员商家组成的大社商业联盟,引导商家诚信经营、加强合作,致力于打造餐饮、民宿、文创、旅游等特色优势产业。

毕业于集美大学的青年创业者、“别豆糖水铺”主理人卢思洋,也看中了集美大社浓厚的人文氛围和优良的环境配套,选择在此创业。随着大社城中村现代化治理推进,集美大社的环境大大改善,吸引越来越多新潮、文艺的创业者入驻,实现青年与城市“双向奔赴”。

近年来,集美街道不断探索“文化+”“艺术+”“设计+”经营模式,大力培育发展美妆、美妙视听、美好设计、美满身心、美丽人生等“五美”产业,让艺术、设计、产业与社区共创。

为助力集美学村打造“国际艺术设计小镇”,不久前,一份《集美学村艺术设计产业联动轴项目规划》正式出炉,该产业联动轴以石鼓路为主轴,计划启动石鼓路连接集岑路街角节点、嘉庚路街角节点等多个节点的公共空间更新改造,将学村“艺术氛围”融入街头巷尾,打造集“艺术展示-休闲休憩-网红打卡”为一体的公共空间。

重新整合资源空间

街区学区景区协调发展

对供电、供水设施进行升级,实现供水供电质量、数量提升;将居民建筑裸露在外的水电表箱改造为“创意涂鸦”,点亮街头风景;在巷内的细微空间见缝插针地引入绿化,丰富绿化景观…… 以城中村现代化治理为抓手,集美街道进一步提升历史文化街区周边“软环境”和市政配套水平,以更美姿态喜迎八方来客,以更优环境让本地居民受益。

大社地处老城区,内部道路狭窄、公交资源紧张。为了解决居民公交出行难题,集美在城中村治理过程中重新整合资源空间,腾出空间打造嘉庚公园公交场站,将906路、M27路等公交线路调整到嘉庚公园公交场站始发,方便集美大社、嘉庚公园周边片区的居民出行。

结合城中村现代化治理,集美学村历史文化街区(集美大社)通过数字技术赋能,打造智慧消防应用、智能井盖监测、环境监测等功能,为历史文化街区的综合治理提升保驾护航。

在集美学村历史文化街区的提升过程中,集美街道着力办好养老、托育、医疗、课后服务“社区四件事”,积极拓展公共服务空间,实现提升改造的“公益性反哺”,让在地居民实际受益,进一步激发居民参与历史文化街区建设中的积极性、主动性。

闽公网安备35021102000396号

闽公网安备35021102000396号