南薰楼群

●张洪波

1985年9月,初秋的厦门海风清爽,已卸任美国总统的尼克松到访厦门,首站就来到了集美,他漫步在龙舟池畔,脚步停在一片错落高大的楼宇前,赞叹道:“我走过世界很多地方,还没有见过如此美丽的学校。”让尼克松惊艳的,正是集美学村的“底影”——南薰楼与道南楼,再加上一旁的延平楼、黎明楼,四栋建筑错落排布如琴键般优雅。

南薰楼是陈嘉庚亲自规划设计的“收官之作”,从想法萌芽到最终落成,跨越了近40年。早在1921年,陈嘉庚就畅想“建百尺钟楼,以为入境标志”;直到1956年,南薰楼才正式动工,却因资金短缺和陈嘉庚病重两度停滞。1958年,右眼失明、伤口未愈的陈嘉庚,执意离开北京医院回到集美督建。他拄着拐杖在工地穿梭,忍着疼痛敲定细节,终于让南薰楼在1959年竣工,成为他生前监督完成的最后一座校舍。

这座建筑整体是西洋巴洛克式塔楼造型,承重墙用花岗岩砌就,红色清水砖镶边,几十级台阶通向大门,抬头望去满是气派。六层往上,楼体逐层缩进成露台,中座高耸,顶层的四角风亭与两翼副楼的八角亭遥相呼应,摆出“山”字形的优雅姿态,空中俯瞰如展翅飞鸟,建筑是典型的中西合璧。最绝的是各处细节,柱头、挑梁上的彩绘灰塑,色彩鲜活如刚画就,图案精致到能看清每一片花瓣,让人忍不住驻足细赏。当初建造时,顶层风亭本想装千瓦强灯当航标,南北墙还预留了装大时钟的圆洞,可惜这些设想没能实现。

建成后,南薰楼成了集美乃至福建的“第一高楼”,直到1987年才被振兴大厦超越。站在楼顶,厦门岛北部的风光尽收眼底,向东能望见金门岛;1961年的电影《英雄小八路》里,它便以海峡西岸和平地标的身份,定格在了银幕上。

如果说南薰楼是“挺拔的巨人”,那道南楼就是“舒展的画卷”。它的名字藏着一段典故:北宋学者杨时冒雪在程颢、程颐门前求教,留下“程门立雪”的典故,学成南归时,程颢感叹“吾道南矣”,“道南”二字便成了中华文化向南传承的象征。道南楼直到1964年才竣工,彼时陈嘉庚已去世,却为嘉庚建筑画上了圆满的句号,被赞为“陈嘉庚建筑思想的巅峰之作”。

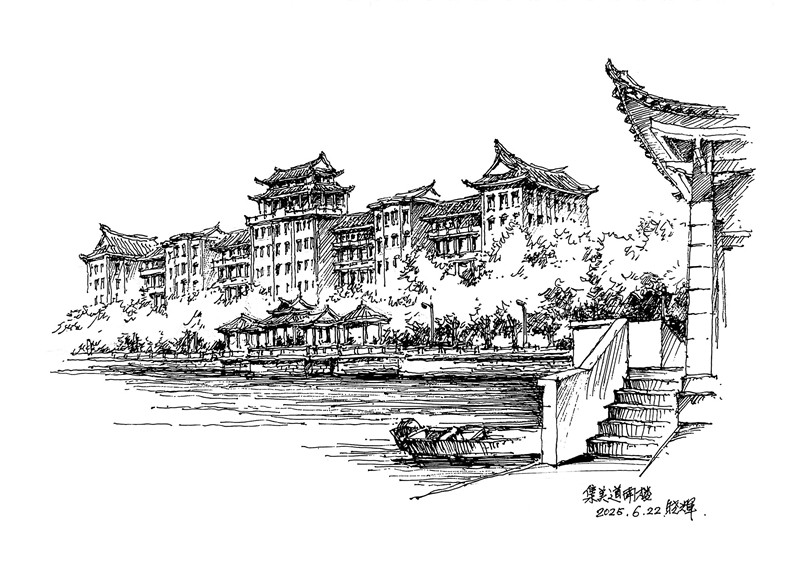

这座楼最打动人的,是它“以长为美”的气势。作为龙舟池的“背景板”,它面朝大海,通面阔176米,像一条展开的丝带。九段式布局,以主楼为中心,两侧各4座副楼对称排列。立面墙的红砖拼出精致花纹,门厅顶棚的彩绘灰塑色彩饱满,窗套门框的石雕能看清纹路,廊壁“出砖入石”的工艺更是闽南匠人的绝活。就连正立面柱廊内侧的墙面,都沿用传统民居“下落壁”的装饰,用红砖组砌出花样,丝毫不见敷衍。中式大屋顶铺着红绿相间的“嘉庚瓦”,屋檐下的大斗拱格外醒目,远远望去,就像给建筑戴了顶华丽的“中式礼帽”。

在南薰楼和道南楼身边,还站着延平楼与黎明楼两位“伙伴”。延平楼1922年建成时,是为了容纳越来越多的学生。它建在郑成功部将操练水兵的“国姓寨”旁,陈嘉庚特地在奠基时写下《集美小学记》。1932年“一·二八”事变后,楼前巨石上被刻下“延平故垒”四字,字字透着保家卫国的决心;1952年重建后,陈嘉庚又将手书“垒基维旧”“黉宇重新”镌刻在砖雕里,记下了这座楼的沧桑。1958年建成的黎明楼,则是“嘉庚风”的标准范本:双角楼、红砖柱前廊、花岗岩石外墙、绿琉璃葫芦瓶护栏,处处是熟悉的元素。六层露台上,“黎明”青石匾旁的“雄鸡报晓”泥塑栩栩如生,两边角楼山墙上的大铜钟,仿佛在提醒学子们“闻鸡起舞”,莫负好时光。

如今,这四栋建筑组成的“南薰楼群”,是集美中学的教学楼,2006年被国务院认定为“全国重点文物保护单位”。当阳光洒在红砖瓦上,海风拂过彩绘灰塑,它们依然在诉说着陈嘉庚的匠心,也见证着一代又一代的年轻学子,在这里续写属于他们的青春故事。

图:道南楼。(申晓辉 绘)

(来源:集美报)

闽公网安备35021102000396号

闽公网安备35021102000396号