拆解学村建筑之美 读懂滚烫家国情怀

●廖永健 申晓辉 张洪波

当20世纪的风掠过闽南海岸,陈嘉庚先生以赤子之心,开启了一场倾资兴学的壮阔征程。他怀揣着“天人和谐”的东方智慧、“尊重自然”的生态哲思,以及“止于至善”的执着信念,亲手规划、设计并督造了百余座校舍建筑。

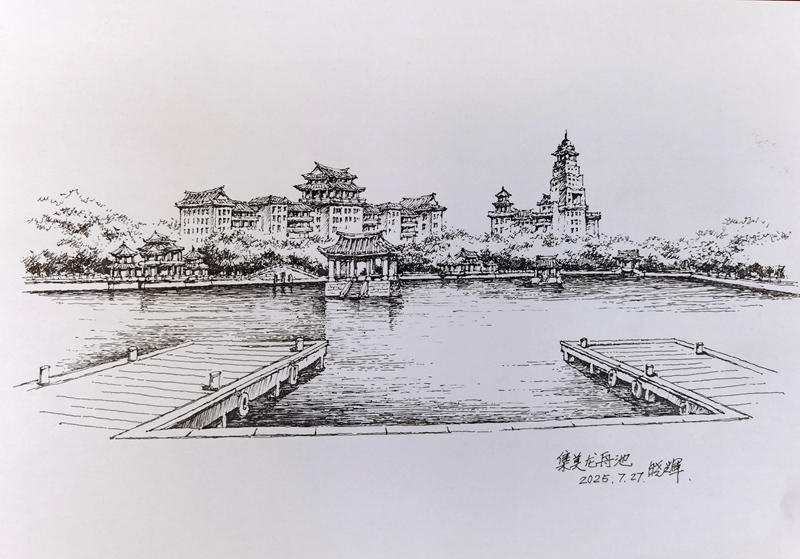

如今,漫步集美学村,一栋栋中西合璧的楼宇依然临海而立。我们沿着学村核心区,勾勒出一条约五公里的古迹线路——十二组经典建筑群如一串璀璨的珍珠,每一颗都闪耀着建筑美学与人文精神的双重光芒。这里有龙舟池亭的碧波倒影,也有南薰楼的飞檐刺破苍穹;有鳌园小筑沉淀的岁月静好,也有大社古厝里升腾的人间烟火。

本栏目邀请集美大学嘉庚研究专家廖永健老师、华侨大学建筑学专家申晓辉老师,在工行集美支行的支持下,将用12期图文,拆解学村建筑砖瓦间的结构之美,读懂每一栋建筑背后滚烫的家国情怀。

龙舟池亭

当厦门地铁1号线驶出隧道,从地底“腾飞”冲上海面的瞬间,蓝天白云与壮阔海景撞入眼帘,这大概是厦门最浪漫的通勤时刻之一。列车右侧那片波光粼粼的水域,便是集美龙舟池;水面上点缀的几座石亭,像被时光精心安放的棋子,静静守护着这片土地的记忆。

从集美小学向外延伸,这里藏着三片环环相扣的水域——“内池”“中池”“外池”。最早的内池始建于1920年,至1955年石砌堤岸工程全部完工,同年6月集美学村龙舟竞渡在外池开桨,“龙舟池”这个名字也从此被刻进了集美的基因里。如今,这片东西长800米、南北宽300米,总面积达24万平方米的外池水域,已是公认的“中国龙舟第一池”。

现在很多网红在龙舟池边直播,常能听到用“七星伴月”形容池畔的亭榭。这个比喻浪漫又贴切,但从历史脉络来看,陈嘉庚先生最初规划远不只“七星”。按照先生的设想:“池中建3个亭,四周岸上建大小亭16个,各亭式样不一”。

原设想北岸建四亭:“左亭”“右亭”“逢亭”“源亭”,连起来便是“左右逢源”。集美半岛东面,同安双溪奔涌而来汇成浔江;西侧,石兜苎溪的活水潺潺流淌滋养出银江。两条水系在如今地铁口的“龙王宫”码头相拥,形成“左右逢源”之势。

南岸原建四亭:“先亭”“游亭”“后亭”“乐亭”,拼出的“先忧后乐”,正是陈嘉庚先生一生的写照。

东西两岸还各有一座“星”亭:启明亭、长庚亭,一东一西,一晨一夕。

遗憾的是,因1957年后筹建“太古”海潮发电站的巨大耗资而搁置,未能按原设想全部建成。

如今漫步龙舟池畔,我们能看到7座亭子,北岸3亭:集美中学前的“逢亭”,居中的“南辉亭”,华文学院门前的“源亭”。东岸的“启明亭”,南岸的“南宗亭”,池中央还有两座——东亭与西亭。

若要选一座亭子作为龙舟池的“代言人”,那一定是南辉亭。1957年建成,长48米、宽8.5米。南辉亭整体廊庑式设计,由三座亭子组合而成,中央是二层重檐歇山顶,两翼是单檐歇山顶,燕尾脊高高翘起,像展翅欲飞的鸟;绿琉璃筒瓦铺满屋面。两侧是八角亭,攒尖宝塔顶搭配绿琉璃瓦,垂脊上的灰塑花饰虽历经风雨,却依旧能看出当年的精致。绕到亭子两侧,螺旋扶梯蜿蜒向上,站在二楼远眺,整个龙舟池的风光尽收眼底。

北岸的逢亭与源亭,像是一对“双胞胎”。它们有着和南辉亭相似的造型——中部重檐歇山顶,两翼单檐歇山顶,燕尾脊搭配绿琉璃筒瓦,基座同样用绿釉瓶做护栏。

东岸的启明亭,山墙上“启明”二字苍劲有力,这里是龙舟赛的起始点,每一次都能看到龙舟划过水面时激起的涟漪。

南岸的南宗亭,是中西合璧的“混血儿”。它是单层三亭连廊组合式设计。1956年,爱国华侨李引桐先生的南宗公司捐赠100万港币,支持陈嘉庚扩建集美学校。为了纪念这份情谊,陈嘉庚便将这座亭子命名为“南宗亭”。

池中央的东亭与西亭,石砌的基座深深扎进池底,通体石结构能抵御海水的侵蚀;屋顶采用歇山琉璃瓦设计,飞檐翘角不仅增添了灵动之美,雨水也能顺势而下,避免积水损害建筑。

陈嘉庚先生秉持“古为今用、洋为中用”的理念,开创性地建造了我国首个龙舟竞技赛专用人工池。自2006年“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛首次举办,至今这项赛事已成功举办十八届,成为两岸体育交流与文化交融的重要平台。龙舟池畔,亭台错落、廊庑相绕,海内外游客在此驻足流连,品味着这份凝结传统智慧与时代活力的独特景致。

图:集美龙舟池。(申晓辉 手绘)

闽公网安备35021102000396号

闽公网安备35021102000396号