概况

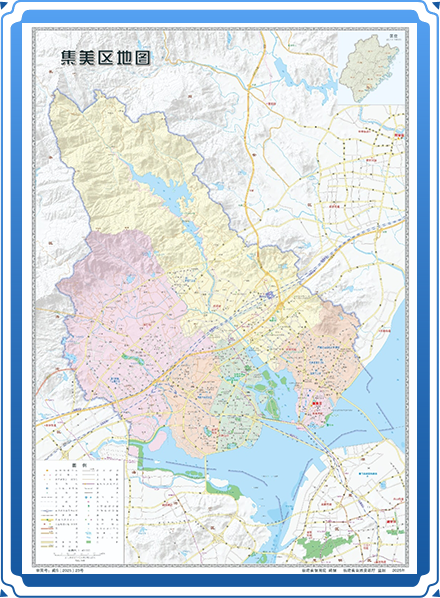

集美区位于福建省厦门市西北部,北纬24°25′~24°46′,东经117°57ˊ~118°04′,西北与漳州市长泰区交界,东北与厦门市同安区接壤,西南与海沧区毗邻,南与厦门岛隔海相望。集美原名“浔尾”,以地处浔江之尾而得名,至明代雅化为“集美”。境域东起侨英街道东安村前占社,西至灌口镇深青村,长24.4千米;北起后溪镇黄地村的尖母崙山,南至马銮,宽19千米,总面积276平方千米。辖灌口、后溪、杏林、集美、侨英、杏滨6个镇街(51个社区、21个行政村/建制村);1989年5月和1992年12月,经国务院批准相继设立杏林、集美台商投资区。

著名侨乡

集美先辈移居海外的历史可追溯到元末明初,迄今有海外侨胞6万多人。集美学村入选中国文物学会、中国建筑学会“首批中国20世纪建筑遗产”名录并获评省级历史文化街区和省级侨乡文化名镇。中央宣传部等11个部门联合组织开展评选的“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”中有两位华侨(陈嘉庚、李林)同集美有着深厚的历史渊源。集美是爱国侨领陈嘉庚先生的故乡,陈嘉庚生平事迹陈列馆为中宣部“第一批全国爱国主义教育示范基地”。“嘉庚精神”超越时代、跨越国界,激励后来者深怀爱国之情,坚守报国之志,共圆中华民族伟大复兴之梦。

交通枢纽

集美地处厦门的几何中心和厦漳泉三角地带中心位置,是厦门岛通往内陆的重要门户和厦门经济特区对外开放的一个重要窗口。拥有厦门北站、前场铁路大型货场2个交通枢纽,5条铁路(鹰厦、福厦、龙厦、厦深线、福厦客专高铁)、6条国省道公路、2条高速公路、3条地铁(含在建)途经集美,3座跨海大桥及1座海堤连接厦门本岛,是全市唯一汇集高铁、地铁、高速公路、BRT、公交等综合性交通枢纽的城市组团。集美中心城区到东渡港仅6公里、到海沧港仅12公里,距离厦门高崎国际机场仅15分钟车程,纵横交错、便捷通达的交通网络使集美成为现代化的交通枢纽。

文教名城

集美文化底蕴深厚,是著名的文教区,2024年是陈嘉庚先生创办集美学校111周年,集美校友遍布世界各地。2003年,厦门市委、市政府决定,以集美学村为基础,规划兴建23平方公里的生态文教区,现已汇聚了集美大学、华侨大学、厦门理工学院、中国科学院城市环境研究所等16所高校和科研机构,形成了学前教育、小学、中学、大学的完整教育体系,集美成为全市、全省乃至全国县区一级行政区域中,学校最为集中、拥有学生人数最多的地区之一。丰富的教育资源,为集美发展提供了有力的人才智力支持。

产业强区

近30年来,杏林、集美两个国家级台商投资区坚持创新型高新技术区的发展定位,已形成机械装备、电子信息(软件信息)、商贸物流、文旅创意等主导产业链,是厦门乃至全省重要的机械产业制造基地。软件园三期形成规模效应,注册企业数1.7万余家,员工超7万人,金砖未来创新园在此落地。杏林湾商务营运中心已成为集楼宇经济、文化影视、金融产业等为一体,总部经济加快汇聚的中央商务园区。区产业引导基金跻身全国县(区)级同类基金前三,杏林湾基金聚集区基金管理规模超2500亿元。

旅游胜地

集美旅游资源十分丰富,是厦门市首个国家“全域旅游示范区”,拥有国家4A级景区陈嘉庚纪念胜地,中国最大的水上园博苑,“戴斗笠穿西装”的嘉庚建筑群,获得“吉尼斯世界最大马戏剧院”认证的灵玲马戏城、厦门老院子、诚毅科技探索中心、嘉庚剧院、十里长堤等一批烫金城市名片,“集美研学”成为全国研学旅行和对台交流领域一面亮眼的旗帜。全省首个区县级“两岸融合发展中心”在集美成立,成为两岸交流融合高地。集美·阿尔勒国际摄影季、海峡两岸龙舟文化节等各种活动的举办,有效提升城市软实力和人文集美城市品牌。

宜居新城

集美新城实现“十年集聚成城”目标,已基本建成人居环境优美、产业业态高端、文化品位高尚、创业条件优越、功能配套完善、具有滨水特色的环湾生态型人文新城,成为践行习近平总书记关于跨岛发展等战略思想的先行区和岛内外一体化建设样板。全省单体面积最大的厦门市图书馆集美新馆、市水上运动中心、软件园三期体育馆、集美区青少年宫及一批社区服务设施建成投用;引进厦门外国语学校、厦门五中、中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所、中国地质科学院水文地质环境地质研究所等优质教育、科研资源;高位嫁接引进优质医疗卫生资源,四川大学华西厦门医院已正式开业运营,厦门市妇幼保健院集美院区进入试运营阶段。马銮湾新城(集美片区)建设拉开框架,围绕打造“厦门湾两高两化新极点”、建设“厦门最温馨湾区”目标,持续优化完善片区规划,华锐双语学校、橙联跨境电商产业园、德邦(厦门)智慧物流园等项目相继落地,环湾大道核心路段主体建成。

高质量发展

近年来,集美区按照厦门市委、市政府“岛外大发展”决策部署,坚持新发展理念,全力打造高素质高颜值现代化国际化示范区, 获评全国综合实力百强区、科技创新百强区、中国工业百强区、新型城镇化质量百强区,2024年实现地区生产总值1064.27亿元。产业发展势头强劲,围绕“3+1”主导产业,推动“五创五美”细分领域聚链成群、集群成势;前瞻布局商业航天、低空经济、卫星互联网、新一代半导体、新型显示等未来产业,打造产业转型升级、新旧动能转换的新引擎。厦门大悦城、世贸广场、IOI Mall等一批重大项目建成落地,星巢视界(IOI)数字艺术产业园区开工建设,集美中央活力区逐步成为跨岛消费新聚集区。招商引资成果丰硕,追觅储能总部、中科原动力等44个科技创新项目,海尼美妆总部、中文在线研学总部等49个美好生活项目,深蓝航天、智联安等6个未来产业项目成功落地,集美区成为企业家青睐的投资热土。生态底色更为亮丽,获评国家生态文明建设示范区,完成安全生态水系工程建设,公园绿地服务半径覆盖率超90%。

TOP

闽公网安备35021102000396号

闽公网安备35021102000396号